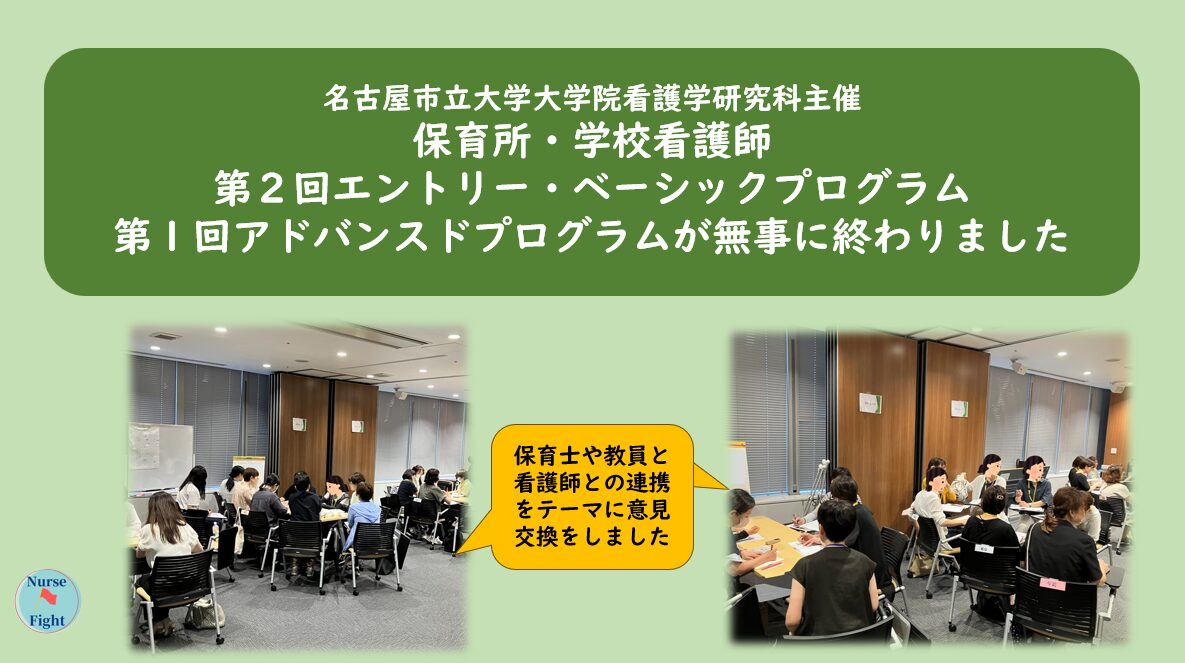

名古屋市立大学大学院看護学研究科が主催する「保育所・学校看護師エントリー・ベーシックプログラム」と「アドバンスドプログラム」は文部科学省の「ポストコロナ時代の医療人材育成拠点形成事業」に位置づいていて、私はこの事業に医療法人財団はるたか会の職員として参加をしています。

先日の8月2日(土)に「エントリー・ベーシックプログラム」8月3日(日)に「アドバンスドプログラム」を無事に開催する事ができました。

JR名古屋駅直結のJPタワー名古屋内にある会場には申し込んでくださった看護師/保育士/教員/自治体担当者の方々が全国各地から参加をしてくださいました。

8月2日のエントリー・ベーシックプログラム

今年の3月28日に開催した第1回に続いて今回のエントリー・ベーシックプログラムは第2回となります。

この事業は看護師の人材育成事業なのでメインの対象者は保育所や学校での勤務に興味がある看護師と現在勤務をしている看護師です。

今回のテーマは「保育士・教諭と看護師が協働するとは?」です。

保育/教育現場において看護師と保育士/教員が協働する方法や協働を必要とする場面について、医療と保育/教育の両方の面からの具体的な内容の講義や実践報告及びグルーワークという流れの1日コースで研修をしました。

私は「担任がつくる指導計画の共有から始まる担任と看護師の連携」というテーマで、学校や保育所での医療的ケアについて担任と看護師の連携協働が必須となる具体的な場面を例に出してお話しをさせていただきました。

もし保育や教育の場面で教員や保育士と看護師が連携協働していないとしたら、医療的ケアを必要とする子ども達の成長発達が最大限に促される環境となっていないかも知れません。

それでは本来の保育や教育の目的を果たしていない、という事になってしまいます。

そんな事にならないように、保育所や学校で働く看護師は、担任がつくる指導計画を共有し、担任と看護師が同じ目標に向かって互いの専門性を発揮する仕事をしていくための視点や考え方について私からお話しをさせていただきました。

他の講師の先生方からも専門的で、そしてわかりやすい、具体的な内容のご講義があり私自身も学ぶ事が沢山ありました。

プログラム最後の机上シミュレーションのテーマは「子どもが主体となれる支援を考えよう」です。

勤務地が異なる看護師同士で具体的な事例を使ってグループワークをしましたが、各テーブルでは白熱した意見交換がおこなわれていました。

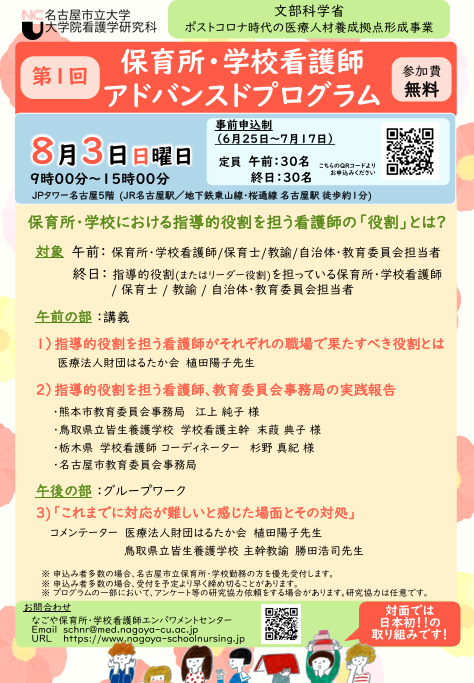

8月3日のアドバンスドプログラム

アドバンスドプログラムは今回が初めての開催です。

文科省は「医療的ケア児支援における指導的立場等の看護師を養成するためのリスキリング教育プログラムの構築や看護学生を対象とした医療的ケア児支援のための実習等を試行的に実施する優れた取組を支援することにより、医療的ケア児が特別支援学校や小中学校等において学びやすい環境を構築する」をこの事業の目的としているので、本アドバンスドプログラムでは「指導的立場等の看護師を養成するためのリスキリング教育プログラムの構築」を中心的な目的に据えた内容の構成になっています。

今回のテーマは「保育所・学校における指導的役割を担う看護師の[役割]とは?」なので、私からは「指導的立場の看護師」や「指導的役割を担う看護師」という言葉が使われるようになった今までの経過と、その根拠となる文科省資料等を使って説明をさせていただきました。

また、全国を見渡すと同じ「指導的立場」「指導的役割」の看護師と言っても勤務する自治体によって上司から命じられている業務内容は色々違っている実態がある、という事も私から説明をさせていただきました。

その後に、実際に指導的立場の看護師として学校等で勤務をしている方々より、それぞれの実践を具体的に報告していただきました。

後半のグループワークでは「難しい対応」に「どのように対処していくか」というテーマで意見交換をしていただきました。

実際、指導的立場の看護師は様々な「難しい対応」に直面する事があります。

指導的立場ですから難しい対応についても組織の一員として適切に対処する能力が求められます。

参加者の皆さんが指導的立場としてどのように対処したのか…どうしてそういった対処ができたのか…を言語化してみるというワークをしました。

まとめ

今回の研修について私は参加者の皆さんに「この研修で得た知識やわかった事を職場に戻った際に必ず上司に報告してください」とお話しをさせていただきました。

というのも文科省のこの事業は「医療的ケア児が特別支援学校や小中学校等において学びやすい環境を構築する」ことを目的としていますから、それぞれに勤務する学校において「子ども達が学びやすい環境の構築」は当然教員や管理職とともに組織的に行う必要があるからです。

今回参加をしてくださった皆さんは熱心にメモをとってくださっていたのが印象的でした。

自分がとったメモや今回の配付資料をそれぞれが勤務する職場の同僚や上司と共有していただき、同僚や上司の方の意見や反応を確認するところまでをやって「名古屋の研修を受けた!」と言えると思います。

参加してくださった方々は皆さんそのようにしてくださると思います。

組織の一員として保育士や教員そして管理職と連携協働できる看護師を養成するリスキリング教育プログラムの構築を目指して私は引き続きこの事業に関わらせていただきます。

名古屋市立大学大学院看護学研究科 なごや保育所・学校看護師エンパワメントセンター👉https://www.nagoya-schoolnursing.jp/2025/08/03/2025%e5%b9%b4%e5%ba%a6-%e5%a4%8f-%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/

文部科学省「ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業(社会的な要請に対応できる看護師の養成)」👉https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/iryou/2022001_00018.html