3月は令和6年度の最後の月という事で、月イチ開催の「つながるかいビデオミーティング」に加えて「Nurse@school研究会」も開催する事ができました。

年度末の締めくくりのタイミングで つながるかい の皆さんとオンラインで交流する機会を今月は2回も設定する事ができ、お忙しい中、会員さんも時間を作って参加をしてくださいました💕

特にNurse@school研究会では筑波大学非常勤講師の下山直人先生をゲストにお招きし、オブザーバーの先生方と一緒に「多職種連携」をテーマに、特に「教員と看護師」の連携について子ども達の学びの視点でのご講義をしていただく事ができたので、会員の皆さんにとっては、あらためて学校で働く看護師が果たすべき役割を見つめ直す良い機会になったのではないかと思います。

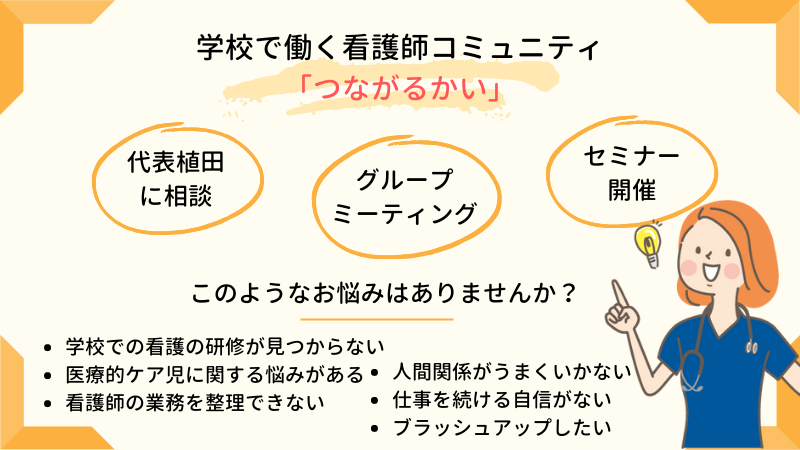

会員同士の意見交換会「つながるかいビデオミーティング」

これは毎月1回のペースで つながるかい の皆さんと私とでオンライン上で繋がって意見交換をしながら交流をしています。

特に今月は「学年末」という子ども達にとっては1年間の締めくくりの月なので、つながるかい の皆さんとの意見交換のトークテーマは「今年度はどうでしたか?」とし、大人も締めくくりましょう!という事でお仕事を振り返っていただきました。

それぞれに1年間の仕事を振り返っていただきながら「これは良かった」「上手くいった」と思う事と、「これはなかなか大変でしたね💦」「まだ苦労していますよ…」という事を、それぞれに言葉にしていただき意見交換をしてみました。

つながるかい の皆さんの職場は特別支援学校や小・中学校だけでなく、市役所や幼稚園・保育所の方もいます。

それぞれの職場の1年間を振り返ると、やはり子ども達の教育や保育に関連する職場ですから、季節ごとに行われる様々な取り組みへの対応や、職員同士の役割の整理など、学校や保育所らしい1年間の中での「上手くいった事」と「大変だった事」が色々あったようです。

特に「上手くいった事」を聞かせていただくと、お互いに参考になるし、気づきにもなる内容でした。

何となく年度末になってしまったわ💦というよりも、折角ですから自分のこの1年間の仕事を振り返り言語化してみる事で、大変だった事も少し客観的に見えるのではないかと思います。

私からは、今感じている事を簡単にメモしておく事を会員さんにお勧めしました。

来年の3月にメモを見返したら、1年間の進化が見えてくると思います。

オンラインでの研修「Nurse@school研究会」

これは各学期末ごと(7月末、12月末、3月末)に開催している、つながるかい会員さん対象のオンライン研修会です。

今回のゲストの下山先生からは「学校における医療的ケアについての多職種連携」という事で、特に「子ども達の学び」を中心においた教員と看護師の連携についてご講義いただきました。

下山先生は文部科学省で特別支援教育調査官としてご勤務されていた時に、私が前職で勤務していた自治体に視察に来てくださった先生です。

更には先生が筑波大学で教授としてご勤務されていた時には、先生が座長を務められた文部科学省設置の「学校における医療的ケアの実施に関する検討会議」に私も委員として参加をさせていただいたので、私にとっては本当に大変お世話になった先生です。

現在も文部科学省が企画する医療的ケアに関する調査事業などに関わっておられ、学校における医療的ケアの体制整備の歴史や今後の流れなど全体を把握しておられる先生なのです。

今回のご講義では「子どもの学び」を中心に置いた時に教員と看護師はお互いにどのように自分の専門性を発揮すれば、子どもの成長発達が最大限に促される教育環境となるのか?そして子ども達はそういった環境で何を学んでいくのか、という事を学校教育の視点で非常に丁寧にお話しをしてくださいました。

学校での医療的ケアについて、教員と看護師はどのような観点(視点)で役割を整理すればいいのか…そして看護師は何のために学校で働いているのか…という本質的な事を今回先生が教えてくださったように私は感じました。

「医療的ケアは看護師の業務だ」という単純な捉えになってしまうと、教員による子どもの実態把握の中に「医療的ケア」の存在が薄くなってしまい、教員にとっては「看護師と連携する」という考えも薄くなってしまうだろう、という意見交換の流れから、「医療的ケア」という命にかかわる、その子にとっては一番大事なところで、子どもは必死にコミュニケーションを取ろうとしているのだから、教員は医療的ケアに無関心ではいられないはずです、という下山先生の言葉に、私は学校での医療的ケアの本質的な事を教えてくださったと感じました。

「教員は子どもの可能性を開いていくのが仕事」なので、子どもを前へ前へ進めたい、励まして、挑戦させたい!と教員は考えるし、子どもに期待し、励ます事で子どもを元気づけるというのは「教育の手法」です、とも教えてくださいました。

医療的ケア児は学校教育においては、医療的ケアを通して教員から励まされ、自立に向かって挑戦していく、という指導の場面に看護師も立ち会う事ができている、という事を看護師が理解する事で、教員と看護師はどのように連携すべきかをお互いに見出していけるのではないかな…と私は感じました。

教員と看護師の互いの専門性が発揮されそれが相乗効果となってその子の成長発達に繋がっていく、という教育環境になっていけば、その子は前へ前へと進む事ができるのだろうと思います。

この貴重なご講義を つながるかい の会員さんに届ける事で会員さんからも色々ご意見を聴かせていただき、会員さんと一緒にドンドン深掘りしていきたいと思っています。

まとめ

毎回Nurse@school研究会もビデオミーティングもアーカイブ動画として つながるかい の会員さんはいつでも視聴できるようにしています。

今回の研究会の動画は「教員との連携」を考える時に、繰り返し会員さんに視聴していただきたい内容になったと思います。

新学期になると当たり前ですが子ども達は進級するので、看護師はまた新たな担任の先生方と一緒にお仕事をする事になります。

担任である教員は1年後の子ども達が成長している姿に期待し、子ども達を前へ前へ進めていくそのスタート地点が4月なのだと思います。

今月は会員さんと一緒にこの1年間のお仕事を振り返る事ができたので、つながるかいの会員さんには次の1年間に向かって「子どもの学び」を真ん中に置いた教員との連携がイメージできるような新学期のスタートを切って欲しいです。