多くの小・中学校や特別支援学校では7月22日から夏休みがスタートしていると思います。

そして夏休みのスタートと同時に学校での医療的ケアに関する職場研修も各地の自治体で開催されていると思います。

私も夏休み初日から自治体教育委員会が主催する職場研修に呼んでいただき、研修を担当させていただいています。

受講対象者やテーマ設定は自治体毎に違いがありますが、看護師だけでなく、養護教諭、教員、管理職など学校での医療的ケアに関わる職員が広く参加をしている研修会もあるので、私自身も実際の現場で工夫された実践を教えていただける貴重な機会です。

まず、みなさんがこの職場研修を受ける目的を確認しましょう

夏休みに私が担当させていただく研修の多くは自治体教育委員会が主催する職場研修です。

所属する自治体が主催する研修として職場から開催の知らせが配られているので、参加者は「研修への参加は勤務時間」という位置づけでの受講の方がほとんどです。

なので、冒頭に私は皆さんがこの研修を「業務」として受講する事の意義や目的を確認するようにしています。

皆さんが所属する組織が、業務として職員に研修を受けるように設定している事の意味については当然皆さんわかっているとは思いますが「職場に戻った時には皆さんの上司や同僚に研修で得た知見を必ず報告し同僚にも共有してください」とお話しするようにしています。

加えて、皆さんの能力や知識が向上するという事は皆さんが勤務する学校の子ども達の学びや成長につながり、子ども達は「めざす姿」に近づいていく!という事につながっていきます💕という事もお話ししています。

職員個人個人の知識が増える事も大事ですが、個人で得た知識が個人の中で留まっているのではなく、職場全体にその知識が還元され、子ども達の学びにしっかりつなげていいかないと勤務の時間で研修を受ける意味がない💦と私は思っているので、夏の研修で体験した事や分かった事、得た知見を必ず職場内で共有してください💕とお話ししています。

自分の考えを話し、相手の考えも聞いて方向性をまとめる

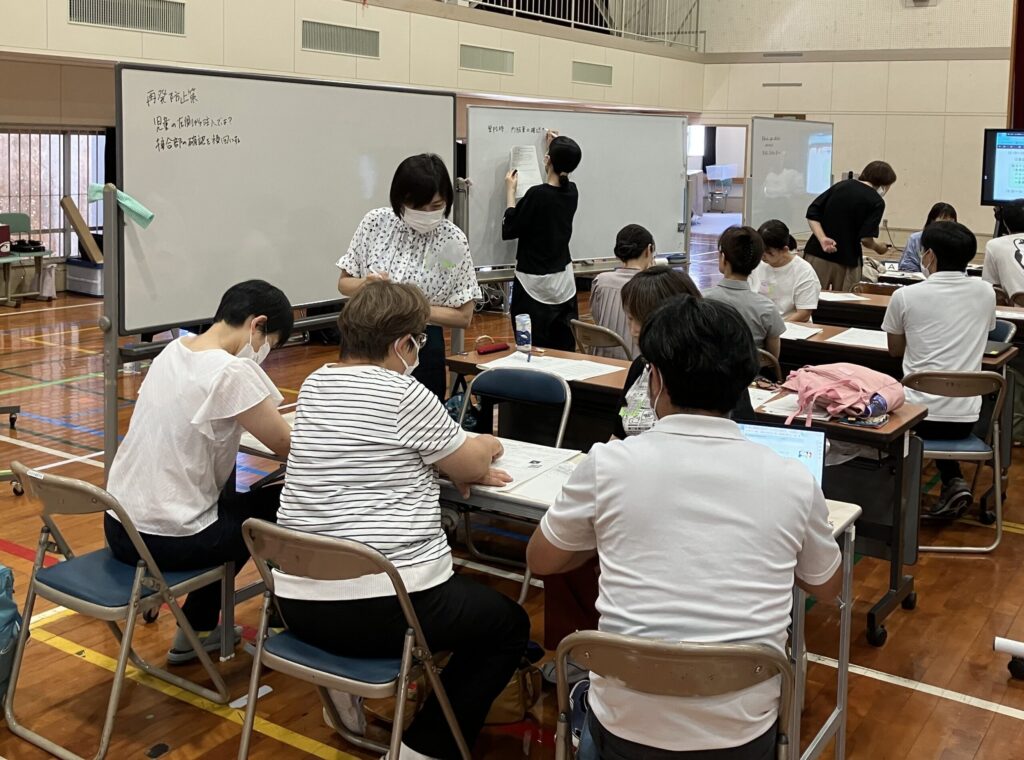

私は研修の中でなるべくグループワークの時間を設けるように研修企画の担当者さんにお願いをしています。

同じ自治体で働く皆さんですが、それぞれに勤務校が異なるので、グループワークではなるべく勤務校が異なる方々同士でグループ分けをしていただくようにしています。

参加対象者に教員や養護教諭や管理職も入っている場合は、職種もなるべく混合したグループ分けでお願いしています。

看護師にとって特別支援学校や小・中学校勤務するという事は多職種との連携協働は必須です。

「どうすれば教員と看護師は上手く連携できるのか…」というテーマで研修を企画する担当者さんと研修の流れを考え準備をします。

看護師も教員も養護教諭も皆さん大人ですからそれぞれの職場では日常的な会話も普通にしますし、決してギスギスした雰囲気ではないのですが…でも何となく、うっすらと溝が見えるんですよね…というお話しは私も看護師や教員の両方から聞きますし、研修を企画する担当者さんもそう感じている場合もあります。

なので研修のグループワークでは模擬的ではありますが同じ職場の同僚同士という設定を作って、お互いに思っている事を話してみる、というワークをしています。

模擬事例の子どもを設定し、その子の教育活動について担任の意見と看護師の意見をそれぞれに言ってみる、とか、看護師だけのグループであっても、自分はこう思うけど、あなたは何故そう思うの?と相手に質問をして掘り下げる、というような体験を模擬的な職場の同僚同士でやってみる、という感じです。

本物の職場の同僚同士だと後の事を考えるとあまり踏み込まないほうがいい…と思ったり、ここは流れに逆らわない方が無難…と飲み込む、という事は看護師同士でも良くあるように思うので、多職種となると、更に踏み込みにくくなります。

今回いくつかの自治体の研修で行ったグループワークでは、後の感想として「話し合うって事が大事なんだとわかった」「伝わるように話す事は大変だけど相手の言いたい事がわかって良かった」とおっしゃっていた方もいました。

自分の考えを言葉にして相手に伝える、そして相手の考えを聞いて落としどころを見出すというのは、看護師同士であっても、教員と看護師という関係であってもかなり難しい💦です。

でもここは「子ども達の学びのために」「子ども達がめざす姿に近づくために」という同じ職場で働く職員の共通の目標があるわけですから、互いに連携協働できる上手い方法を見出すためのヒントを職場研修を通して見出していただきたいと思います。

まとめ

ちょうど夏休みに入る直前に学校における医療的ケアに関する新しい資料が文科省のホームページで公開されましたので、夏の研修で伺った際には、こういった最新情報もお知らせするようにしています。

こういった資料を落ち着いて読むというのは、はちょうど夏休みの宿題みたいでいいかな💕と思います。

特に私がこの夏の研修で引用させていただいている資料は2つあって、ひとつは「令和6年度学校における医療的ケア拡充事業(医療的ケア看護職員の人材確保・配置方法に関する調査研究)事業報告書」です。

この報告書を全部読むと時間が必要ですが、読んでいただくきっかけとしていただきたいので、後半(P43)にある「課題の今後に向けて」の項の「(2)医療的ケア看護職員と教員の連携の促進」に「各学校では、医療的ケア看護職員が医療的ケアの実施者として業務に当たるだけでなく教育目標を共に達成するパートナーとして、教員との連携を進めていく必要がある。」というところを紹介しています。

一緒に働く教員は看護師の事を「教育目標を共に達成するパートナー」と思っているだろうか…

研修に参加してくださった方々がそれぞれに同じ職場の教員あるいは看護師を思い浮かべ、それぞれに考えていただきたいと思っています。

ふたつめの情報は文科省公式YouTubeチャンネルで公開されている「学校における医療的ケアの手技に関する研修動画シリーズ」です。

これは令和元年の「学校における医療的ケア実施対応マニュアル(看護師用)」を元に作成された10本の動画コンテンツです。

新しい情報も追加されていますので、夏休み期間に看護師だけでなく教員や養護教諭、管理職の方々も視聴していただくと、内容についてわからない事があれば職場内で質問し合ってみるという機会もできるといいな💕と思います。

まだまだ夏の研修は前半です。

8月中もいくつかの自治体の職場研修に伺いますので、是非皆さんから現場の生の声も聞かせていただきたいと思っています。

文部科学省「令和6年度学校における医療的ケア拡充事業(医療的ケア看護職員の人材確保・配置方法に関する調査研究)事業報告書」👉https://www.mext.go.jp/content/20250530-mxt_tokubetu01-000042872_03.pdf

文部科学省「学校における医療的ケアの手技に関する研修動画シリーズ」👉https://www.mext.go.jp/content/000365358.pdf