先日、ある小学校で看護師さんと担任の先生からお話しを聞かせていただく機会がありました。

気管カニューレを気管孔に挿入している1年生の児童について気管内吸引対応のために小学校に看護師さんが配置されているのですが、2学期に入ってから自己排痰がしっかりとできるようになってきていますよ~と教えてくださいました。

児童の好きな事や苦手な事を把握している担任の先生が色々工夫された事で、2学期に入ってからの短期間でその児童が自己排痰に積極的にそして得意気に取り組んでいる様子にはビックリしましたし、その取り組みから私自身が学ぶ事が沢山ありました。

自分でできるよ💕

1学期の時は休み時間に看護師が気管内吸引を実施していたそうです。

担任の先生が児童と「痰が今取れそう?」「吸引する?」というやり取りを繰り返していくうちに、その児童は今は取れそうか、今は吸引しても取れない感じか、何となく感覚的にわかっているみたい…というアセスメントを、吸引した結果も確認しながら担任と看護師で共有していたそうです。

加えて吸引の時に痰が取りやすいように「エヘン!」と咳をする事をとても上手にしてくれている様子から、保護者さん了解の上、吸引の前にまずはティッシュで痰を取る「自己排痰」も取り入れるようにしたとの事でした。

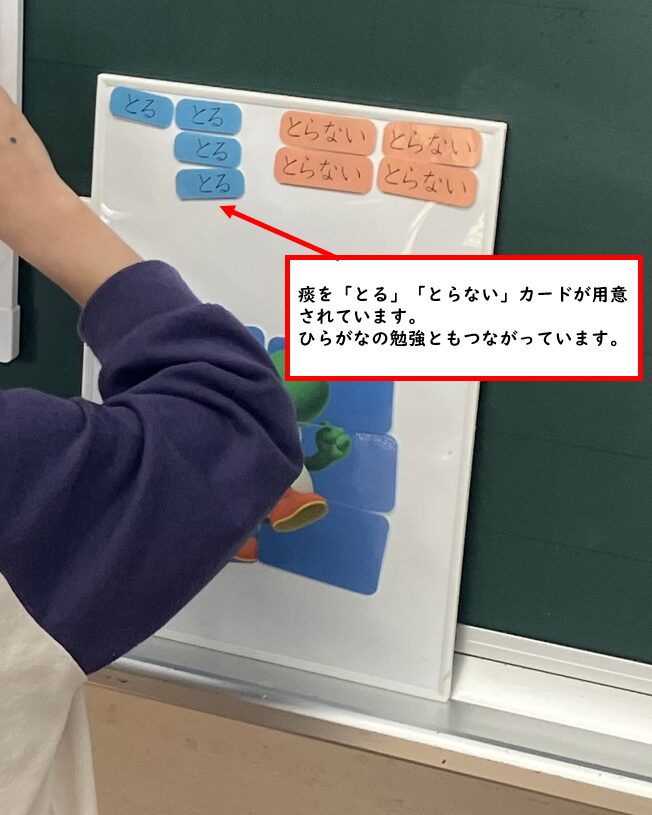

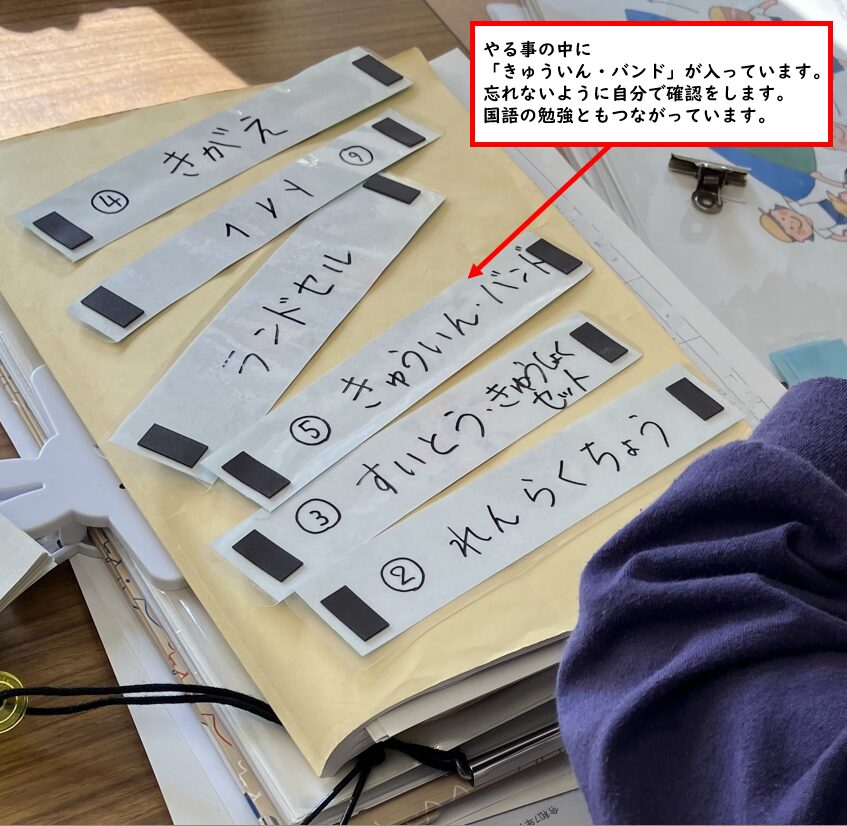

そして痰を取った方がいいかどうかを自分で考え担任の先生に自分で自分の意志を伝える、というコミュニケーション手段についても担任の先生が方法を工夫されたそうです。

色々な方法を試してみて、その児童に「はまる」方法を実践する事で、その児童は楽しく取り組めるようになった、という経過も教えてくださいました。

好きな事や嬉しい事を取り入れて自己排痰に取り組んでいく事で、その児童は積極的に自己排痰ができていて、私が伺った時も「自分でできるよ💕」と自信ありげに自己排痰している様子を見せてくれる姿に、私は本当にビックリしました。

担任と看護師との情報共有と連携体制がある事が基本

こういった取り組みは学校においては「自立活動」という教員の指導になります。

自分で痰出しができるようになれば、その児童の生活上や学習上の困難感が軽減あるいは改善し、生活がしやすくなるし、学習もしやすくなる、という事を担任が「個別の指導計画」に落とし込みます。

今回お話しを伺った担任の先生は看護師と相談し合いながら指導を進めておられました。

医療的ケアの自立活動の指導については、こういった協働がとても大事です。

学校で過ごす時間に医療的ケアの実施が必須である児童生徒にとって、医療的ケアは学習上や生活上の困難感に繋がります。

この困難感を改善・克服するためにはどういった力をその児童生徒に付けていく必要があるか、については学校では担任を中心として関係者で検討します。

医療的ケアに関する事は関係者での検討の中に看護師が含まれている事が大事です。

今回私が伺った小学校の児童についても、その児童が痰を「とる」か「とらない」か自分で決める取り組みは、その児童の今の体調について担任と看護師が適切にアセスメントし判断していくという事が基本にあって成立しています。

つまり学校で医療的ケアの自立に向けてトライしていく事は、担任と看護師の情報共有や意思の疎通ができているから取り組める、という事になります。

私がお話しを伺った担任の先生と看護師さんも、まずは自立活動の目標を共有し、同じ目標に向かって担任の役割と看護師の役割を整理しておられました。

2学期に取り組みはじめた頃は担任と看護師が一緒に子どもの様子を確認し、お互いのアセスメントや判断を伝え合いながら、判断が合致していっている事を確認し担任の判断に移行していく、という流れで進めていったそうです。

担任の先生はその児童に「はまる」方法を見つけ指導方法を工夫された事で、その児童は大人が想像していた以上に早いテンポで力を付けていったそうです。

これは、担任と看護師とのしっかりとした情報共有とお互いの専門性を尊重し信頼し合う関係性が成立しているからだと感じました。

まとめ

今回お話しを伺った先生と看護師さんの取り組みから、「子どものめざす姿」を担任と看護師が共有する事がとても大事だという事をあらためて実感しました。

担任の先生はその児童にとって気管カニューレからの吸引がとても重要である事について丁寧に実態把握し、学校でのその子の様子をしっかりと観察された事で、その子のめざす姿について担任と看護師との情報交換はスムーズにできたようです。

看護師さんは先生の考えを理解し目標に向かって一緒に方法を考える事ができたし、先生の取り組みを通して子どもが成長していく様子は本当にスゴイと思った💕と教えてくださいました。

今回の場合は、学校で看護師が登場する場面が徐々に減っていく事がその子の成長を表していると思います。

まさに「自分でできるよ」を支える看護は「看護師が敢えて手や口を出さない看護」だと感じます。

子どもの「のびしろ」が教員の指導でドンドン引き出されていく貴重な場面を看護師が共有できる事が学校での看護の醍醐味そのもの!だと今回お話しを伺った先生や看護師さんの取り組みから感じました。