新学期が始まってあっと言う間に3週間が経ちました。

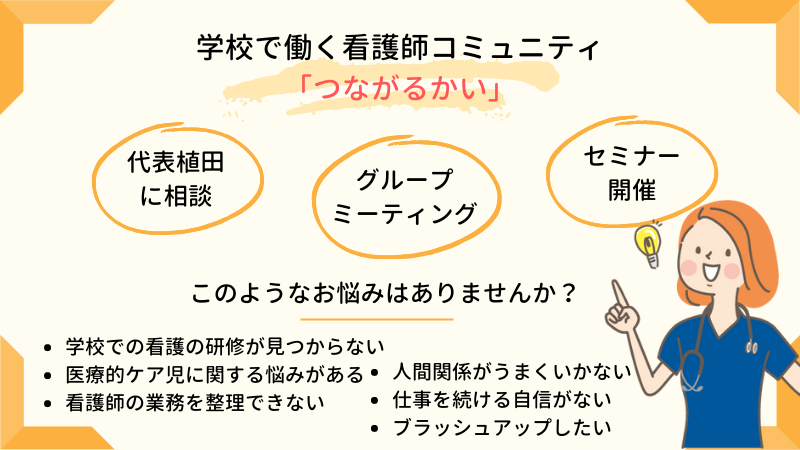

今週は私はいくつかの学校を訪問させていただき、看護師さんからそれぞれにお話しを聞かせていただく事ができました。

学校で働く看護師にとって4月は、これから1年間新しい担任の先生との連携がはじまるスタート地点です。

どんな情報を担任と共有すればいいのか、いつ担任に声をかければいいのか、などなど大人同士はお互いにまだまだ調整中…という雰囲気も感じましたが、大人達とは対照的に子ども達は新しい教室での過ごし方に、もうとっくに慣れてる雰囲気で、子ども達の柔軟性とたくましさに感心させられました。

担任の先生の4月は子ども達の「実態把握」期間です

教室の中には看護師が関わる医療的ケア児だけでなく、当然他の子ども達も一緒に過ごしています。

今回お話しを聞かせてくださった看護師さんは、皆さん担当する医療的ケア児だけでなく、同じ教室で過ごす他の子ども達の名前も覚えて、「〇〇さんの今日のTシャツかわいいね~」など看護師に関心を持って近づいてきてくれる子どもにもとても丁寧に声をかけておられました。

担任の先生から子ども達に次の行動の指示が出た場面では、他の子の動きも見ながら、先生のところに聞きに行ったりする子もいましたが、クラスの子ども達ひとりひとりが考えている様子を担任の先生も見ておられるという事が先生の様子から伺えました。

当然、医療的ケアを必要とする子どもも含めて担任の先生は自分のクラスの子ども達についてひとりひとりやクラス集団としての「実態把握」をしておられます。

特に4月は、これからの1年間子ども達が同じクラスで学び互いに触れ合いながら成長していくために担任の先生方にとっては「実態把握」をする大事な期間です。

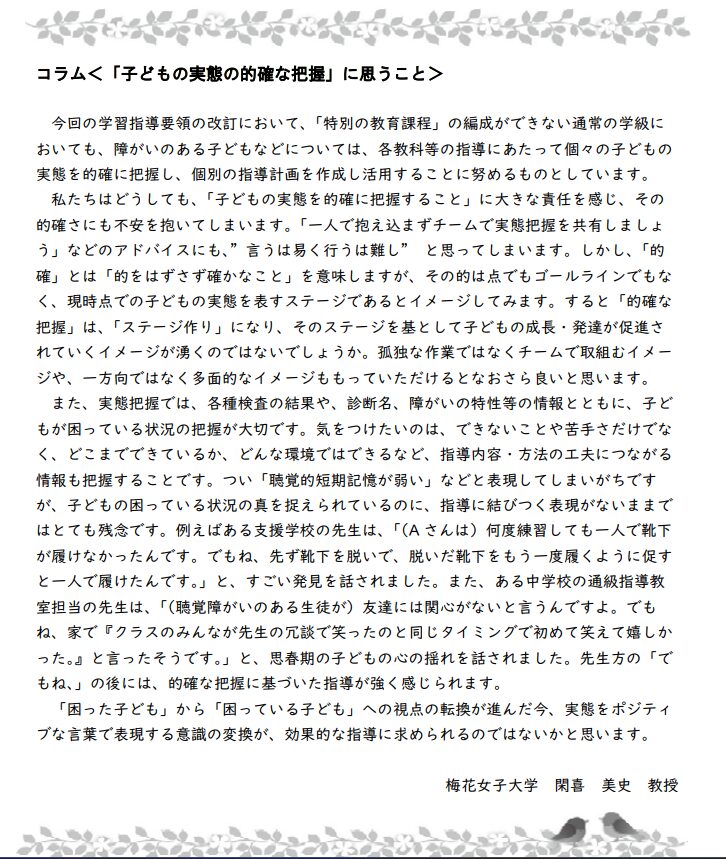

「実態把握」という言葉は看護師には耳なじみがないと思いますが担任の先生方にとっては重要な言葉です。

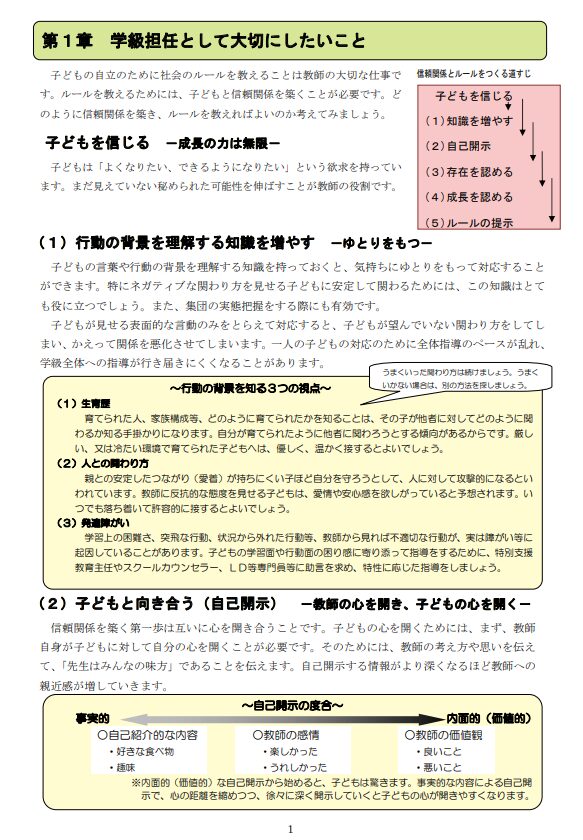

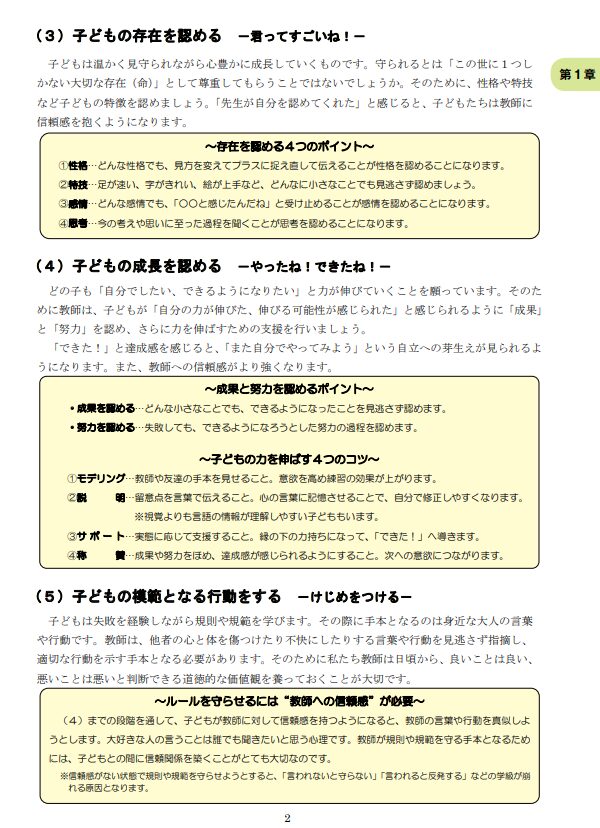

今、まさに担任が行っている「実態把握」について看護師が理解するには、参考になる資料がいくつかありますが、私は鳥取県のホームページで公開されている「学級づくり・人間関係づくりハンドブック」の中の「第1章学級担任として大切にしたいこと」と、大阪府教育庁が公開している「自立活動ハンドブック(小学校版)」の中のコラムがわかりやすいと思います。

今回お話しを伺った看護師さんは皆さん、それぞれの担任の4月のペースをきちんと理解しておられて、この3週間で様子を見ながら少しずつケアを実施する場所やタイミングを担任と相談しながら検討してきた事を教えてくださいました。

担任を中心とした情報共有が大事です

新しいクラスがスタートしてからまだ3週間なのに、子ども達は教室の中での動きに慣れてきている様子には本当に感心しました。

今回お話しを伺った看護師さんが担当するお子さんの中には、自分のケアに使う物品が置いてある場所も自分でちゃんとわかっているお子さんもいました。

「看護師さんは何度も時計を見る」という事も知っていて、教室の黒板の横にかかっている時計を「自分でちゃんと見て教えてくれますよ」という事も看護師さんが話してくださいました。

時計や数字に関心がある子だという事を看護師さんもちゃんと捉えていて、ケアの場面でのそういった子どもの様子を担任の先生と共有しながら取り組んでおられました。

医療的ケアを担当する看護師にとって時計を見て時刻を確認する事は当たり前ですが、子ども自身が時計に関心を持っているという情報は、担任にとっては学習につなげられる大切な情報だと思います。

看護師はケアの時の子どもの様子について、その表情や活気も含めてしっかり観察をしていますし、なんとなく子どものつぶやきが聞こえてくる事もあります。

看護師が捉えた子どもの様子をしっかりと担任と共有していく事で、担任はその子の全体像を捉え指導につなげていきます。

4月は子どもも担任も看護師もお互いの事を知ろうとしている時期です。

お互いに関心を持って情報交換ができると理想的だなと感じました。

まとめ

今日からゴールデンウィークに突入ですが、途中の平日には校外学習が計画されている学校も多いと思います。

子ども達は学校内での過ごし方については慣れてきたと思いますが、校外学習では学校の外で新しいクラスで活動に取り組むので、おそらくそれぞれに学びが設定されていると思います。

医療的ケアを校外学習でも看護師が対応する場合は、看護師も「学びのねらい」を共有させていただき、準備や本番、振り返りなど担任と連携協働していく事になります。

担任と看護師は子どもの学びを中心においてこれから1年間一緒に仕事をしていくわけですから、その始まりである4月は、担任と看護師がしっかりと情報を共有し、これから向かうべき方向性を合わせていくための大事な調整期間だと思います。

今回お話しを聞かせてくださった看護師さんたちも、新しい担任と目標を共有し上手く連携していきたいという思いを聞かせてくださいました。

鳥取県教育委員会「学級づくり・人間関係づくりハンドブック」👉https://www.pref.tottori.lg.jp/255897.htm

大阪府教育庁「自立活動ハンドブック(小学校版)」👉https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/35647/handbook_syo.pdf