今週も私は学校で働く看護師さん達から色々ご相談をいただきました。

学校に伺った時に相談いただく場合もありましたが、無料LINE相談を使ってくださったり、つながるかいの会員さんからの相談もあります。

それぞれに当然勤務校も違うし、働く地域も違いますが今週は「子どもの体調」に関する看護師の思いに関する相談が続きました。

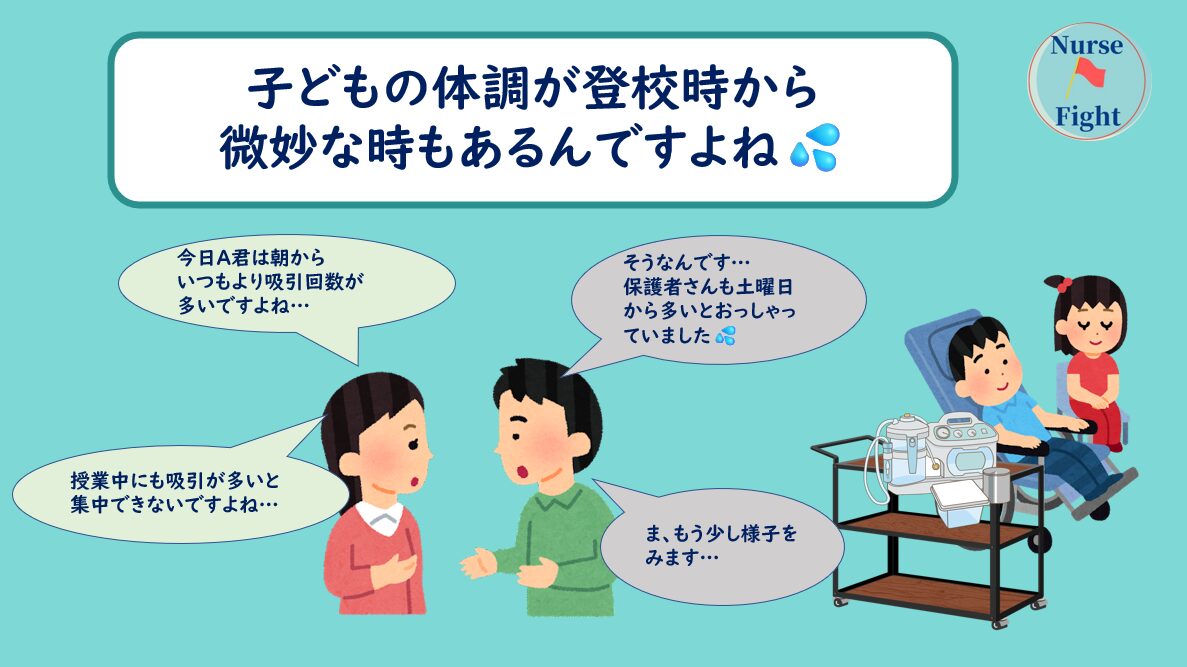

子どもの体調については担任と看護師はお互いにアセスメントをすり合わせする事が何より重要ですが、この「すり合わせ」に苦労している学校現場の様子が感じられました。

登校の時点で微妙な感じ…

医療的ケアの有無に関わらず、どの子も登校してきた時にはまずは担任の先生が受け入れます。

もちろん登校時の対応は学校毎にそれぞれにルールがあると思います。

子ども毎に個別の方法を決める場合もあると思いますが、そういったルールを決めるのは担任です。

登校時には担任がその子の表情や活気についていつもと同じかいつもと違うのか、もしいつもと違うと感じる時はどこが違うのか、情報収集しその理由などもアセスメントします。

そして今日予定している教育活動をイメージしながら、担任はその子の学びが充実した一日になるように、医療的ケア児の場合は看護師と情報共有しお互いのアセスメントを伝え合って、担任の指導が始まります。

当然、今日は教育活動に参加する事が難しい体調だと担任が判断する場合は、その旨を担任や養護教諭から保護者に説明する場合もあります。

朝から既に体調が悪い状況では当然教育活動に参加できません。

これは医療的ケアの有無に関わらず、どの子も同じです。

保健室でしばらく安静にしていて回復すれば授業に戻る事もあると思いますが、回復しない、あるいは更に悪くなっている場合は授業に戻れないので、学校として早退を促すのはどの子でも同じです。

しかし、こういった判断にならない?場面があって、看護師は戸惑っている、という事が皆さんの相談内容から伺えました。

いつもより吸引回数が多い、微熱がある、活気がない、顔色が良くない、朝登校前にけいれん発作があった、というような情報が登校時に看護師に入ってくると、その状況でその子は今日授業に参加できるのだろうか…と看護師は考えているけれど、担任は「このまま教室で過ごしましょう」と判断する場合があって、看護師としてはアセスメントの意図が担任に伝わらなかったのかな💦という無力感や、今後も繰り返されるのはないかという不安を感じる、という事は学校においては少なくないのだろう…と私は感じています。

ここ数日間は微妙な感じでの登校が続いている…

また、医療的ケア児の体調が数日にわたってすぐれない状況が続いているけれど、毎日登校はしていて、教室で過ごしている、という状況に看護師としては不安…という相談もあります。

もちろん発熱とともに風邪症状があるとか嘔吐や下痢をしているなど感染症が疑われる症状が学校でも認められる場合は、学校として早退か欠席を保護者に促します。

しかし、そういった明確な症状はなくて単に「微熱が続く」や「SpO2モニターの数値がいつもよりやや低めが続く」など数日こういった「気になる状態」で登校してきていて、でも家庭では受診していない、という状態の子どももいると思います。

学校で医療的ケアを担当している看護師としては今後状態が急変する可能性について担任と共有しているけれど、このまま様子をみましょう…と担任が判断している実態もあると思います。

結果的に家庭で受診をしたら入院し治療を受ける事になって、しばらく学校は欠席になったというケースを経験した看護師さんが、学校内で自分達のアセスメントやその時の判断を振り返り担任とも共有したと教えてくださいました。

こういった子どもの体調については学校では担任が窓口となり、保護者と相談しながら子どもが安全に学校で学べる体調かどうかを検討しながら、学校での教育活動を組み立てています。

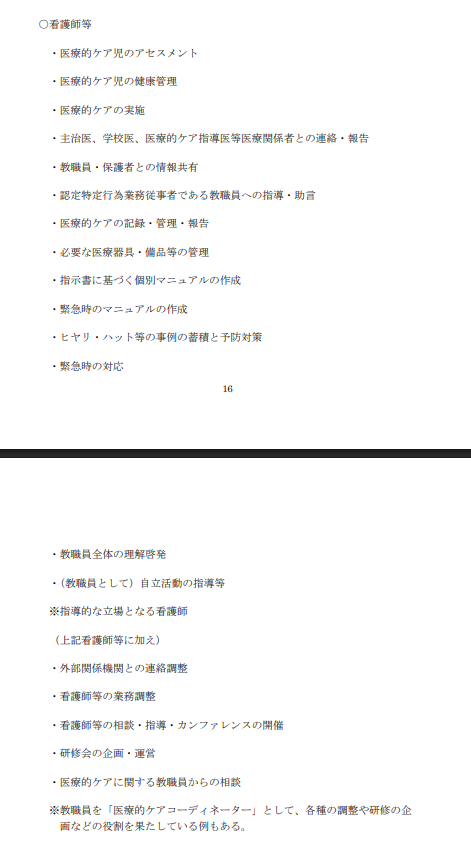

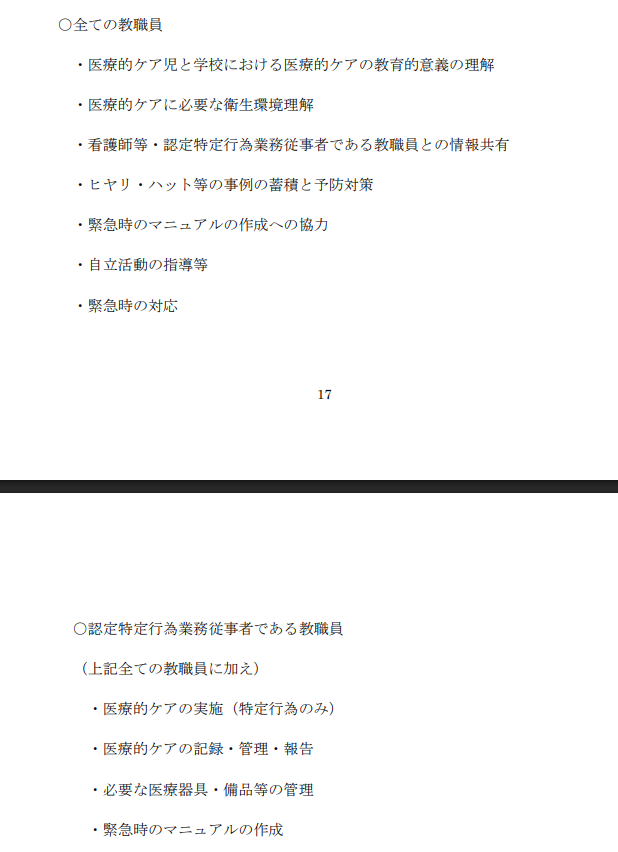

なので学校で働く看護師としては、あらためて学校での医療的ケアにおける看護師の役割、教職員や管理職の役割そして保護者の役割などを確認しておく事も重要だと感じます。

まとめ

文部科学省の通知平成31年3月20日付「学校における今後の医療的ケアの対応について」では、『学校は人と人との触れ合いにより人格の形成がなされる場であり、学校における教育活動を行う上では、医療的ケアの有無にかかわらず、児童生徒等の安全の確保が保障されることが前提である。こうした観点から、学校における医療的ケアの実施は、医療的ケア児に対する教育面・安全面で、大きな意義を持つものである。』と書かれています。

学校は教育活動を通して子ども達の人格を形成していく場である、という事を学校で働く看護師もしっかりと捉える事が大事だと感じます。

学校で働く看護師は医療的ケア児が学校で安全に教育を受ける事を目的として看護を実践する、という学校での看護の目的をきちんと捉えた上で、子どもの体調のアセスメントを担任と共有する際には、その子の今日の体調は教育を受ける事ができる体調かどうか、つまり担任はその子に授業ができる状況かどうか、という観点で担任の考えを聞くようにする事が大事だと思います。

担任と看護師が話し合いを繰り返しながら、お互いのアセスメントをしっかりと話し合える関係に進化していって欲しいと思います。

Nurse Fight過去のブログより「今学期は登校時から体調が不安定な状態の子どもへの対応に悩む事が多かったです」👉https://nurse-fight.com/nurse-taityo/