5月も中旬になり今年度の担任の先生の事がだんだんわかってきましたよ~という学校の看護師さんもおられると思います。

これはきっと担任の先生のほうも同じで、4月始めは「看護師さんってどんな人だろう?」と思っていたのが、だんだん「こんな感じなんだ…」と少しわかってきたわ~というのが5月ではないでしょうか…

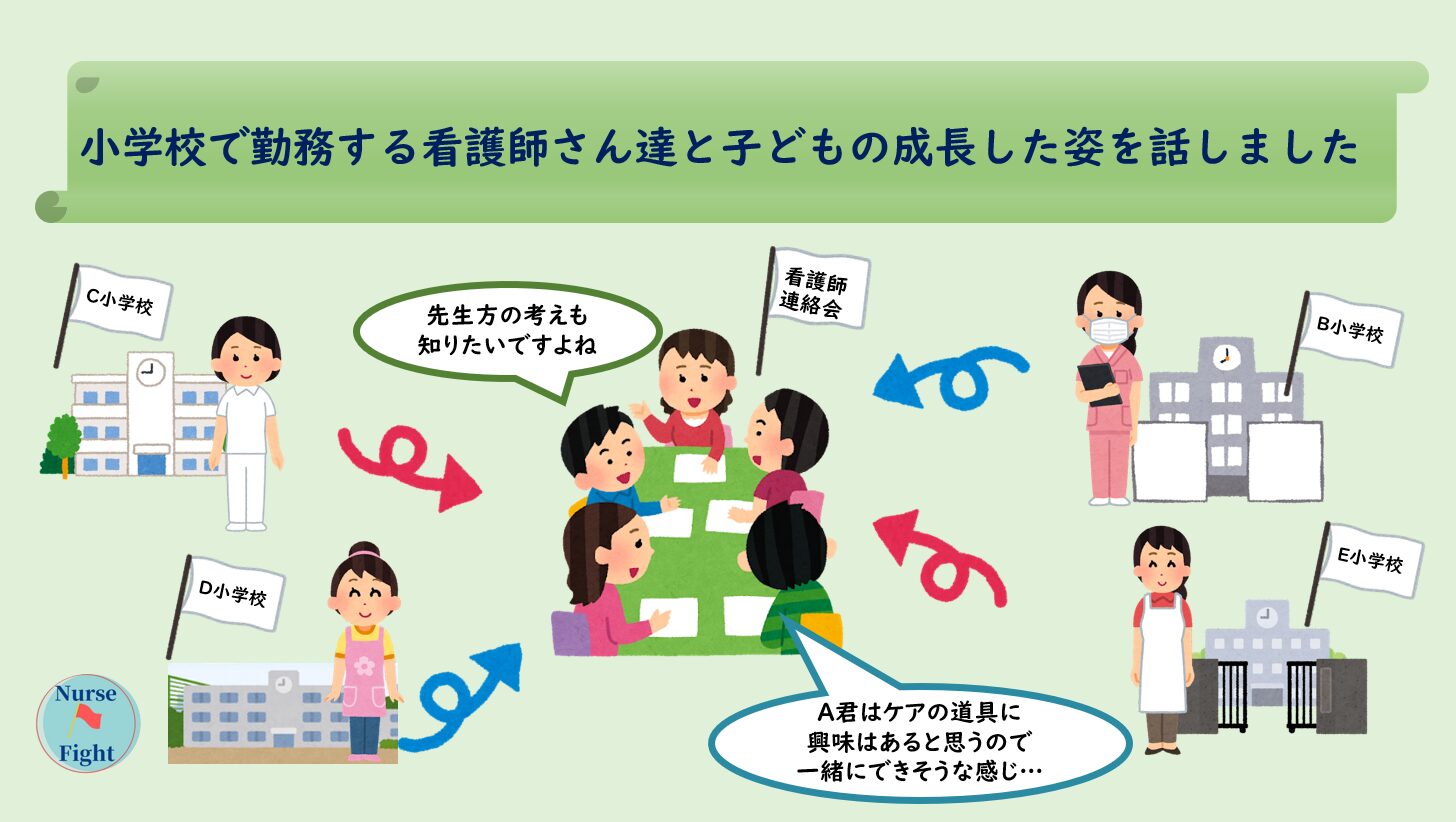

先週、私は小学校で働く看護師さん達からお話しを聞かせていただく機会があり、まさに担任の先生との話になりました。

そして担任と一緒に子どもの成長をイメージする事を大事にしたいという思いも聞かせていただきました。

小学校に点在している看護師同士が情報交換できる仕組み

お話しを聞かせてくださった看護師さん達が勤務する自治体では、医療的ケアを必要とする子どもが在籍する小学校に、看護師が1人ずつ点在する形で勤務しています。

こういった体制で働いている小・中学校の看護師は非常に多いと思います。

おそらく小・中学校での医療的ケア実施体制の多くがこのかたちではないかと思います。

今回お話しを伺った看護師さん達の自治体では看護師同士が情報交換をする仕組みを作っているとの事で、子どもの様子や担任との連携に関する事などを看護師同士で一緒に考える体制になっています。

めちゃくちゃ忙しい担任の先生にいつ声をかけたらいいのかな…とか、学年が上がって新しい担任の先生になったので、できるだけ早く先生の考えを知りたい…などなど、それぞれが気になる事について、自分一人で何とかするのではなく、同じ自治体で働く他の学校の看護師に相談したり情報交換ができるそうです。

これは、今までの様々な経験を経てこういった工夫のある仕組みができた事も教えてくださいました。

学校毎に当然担当する医療的ケア児の状況も異なりますが、看護師がそれぞれに経験している事を情報交換すると自分の状況を客観的に捉える事もできるので、たった一人で勤務校の中で考え続けるよりも、良い効果があるだろうと私も思います。

看護師さん達のお話しされる雰囲気が皆さんそれぞれにとてもポジティブな雰囲気で、学校での仕事を興味深く捉えている感じが印象的でした。

ピンチをチャンスに変えていく

今回お目にかかった看護師さん達とは色々な事をお話ししましたが、なかでも「ピンチの時はチャンスだと思うようにしています」というお話しは印象的でした。

学校で働く看護師にとっては医療機関とは異なり「学校で働いている」という事自体が、もしかするとピンチの連続だと感じている方もいるのではないでしょうか…

当然、看護師はピンチにならないよう色々な事を予測し準備しながら仕事をするのですが、そうはいっても学校の中では日々色々な事が起きます。

担当する医療的ケアを必要とする子どもに関する事だけでなく、学校には大勢の子ども達がいるので、色々な事が起きます。

担任の先生と看護師とで一日の授業の流れや教室の動きを確認していても、他の子どもの事で急きょ担任の先生が対応しなければならない事もあるので、看護師自身も計画の修正が必要です。

今回お話しを聞かせてくださった看護師さんは、学校でイレギュラーな事が発生したとしても落ち着いて「こういう事もあるね…」と考え、その時の体験を次に繋げるために担任の先生と相談しながら、子ども達の成長も踏まえて冷静に対応する事を意識していると教えてくださいました。

結果その事が自分達の対応力を上げる経験になるはずなので、ピンチはチャンスだと思っている、と教えてくださいました。

とても柔軟な捉え方をしておられて素晴らしい!と感じましたし、これも看護師同士で情報交換ができる仕組みがあるから、こういったマインドが生まれているのだろうな…と思いました。

まとめ

小・中学校で働く看護師は増えてきていると思います。

小・中学校の看護師は校内にたった一人で働いている方が多いという事が特徴です。

これでいいのかな…どうしてこうなっているのかな…などなど自分の頭の中に「はてなマーク」が沢山浮かぶ、という状態を、小・中学校で一人で勤務を始めたばかりの看護師の多くが経験していると思います。

自分なりに周りの先生方に尋ね、出てくる情報を繋ぎ合わせ考えをまとめようとしますが、どうしても頭の中の「はてなマーク」が消えない💦という感じではないでしょうか…

時間の経過をともに「自分のやり方」や「自分の考え」を固めていく方もおられますが、果たしてその「自分のやり方」「自分の考え」が学校の看護師として妥当なのかどうか…これもたった一人では確認するすべがありません。

なので、今回お話しを伺った看護師さん達のように、点在して勤務する看護師が互いに情報交換ができる仕組みがある、という事はとても大事だと思います。

加えて私が今回お目にかかった看護師さん達は、子ども達の成長した姿を常にイメージする事を意識する事で「ポジティブな雰囲気で話し合う」というチーム作りが自然にできている、という事が本当に素晴らしい💕と思いました。